Cómo hemos cambiado… O quizás nosotros no tanto y lo que cambió solamente es el mundo, mientras vamos detrás intentando seguirle el ritmo.

Es evidente que con la aparición de la tecnología y sobre todo Internet, nuestro mundo, hábitos, modos de relacionarnos —incluso de pensar— se han modificado radicalmente.

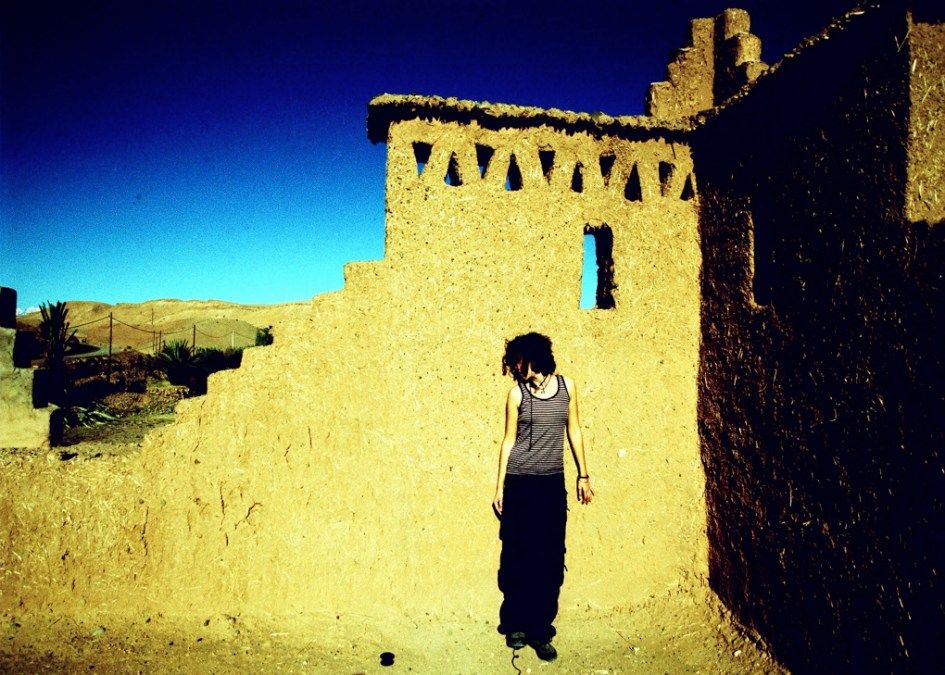

Para viajeras como yo, que puso la mochila fuera de casa hace más de 20 años, los cambios son más que evidentes.

Ahí os cuento un puñadito de situaciones que me pasaban hace unos años y ahora ya no.